伯特利获欧洲车企20亿订单|每日新汽车供应链联播

- 2025-07-12 22:41:59

- 127

产品动态

Product Updates

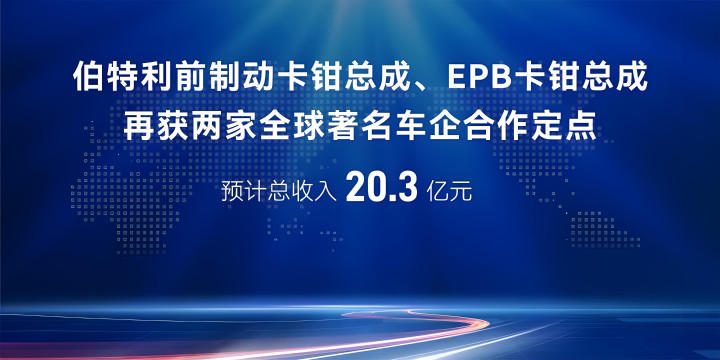

伯特利获欧洲车企20亿订单

近日,中国汽车零部件制造商伯特利斩获两家欧洲车企制动系统订单,涵盖6个子项目,生命周期收入达20.3亿元。此次合作包括前制动卡钳及电子驻车制动(EPB)系统,标志着中国电控制动技术首次规模化进入欧洲高端市场。

伯特利凭借轻量化铸铝工艺和电控技术突破国际巨头垄断,已配套通用、福特等全球品牌。公司通过北美、非洲及欧洲研产销网络支撑交付,墨西哥工厂自动化率达90%。

博世联手中电丰业推兆瓦级电解槽

7月7日,博世与中电丰业达成协议,将供应Hybrion PEM电解槽,支持其开发1兆瓦以上商业化制氢系统。该电解槽单模块功率1.25兆瓦,产氢23公斤/小时,可集成至标准化1.25-5兆瓦系统中,加速工业脱碳项目落地。

中电丰业已在全球部署300余个项目,结合博世精密制造能力,双方将提升绿氢经济性。分析师指出,此举或推动吨氢成本降至3.5美元以下,提前实现国际绿氢目标。首批设备预计2026年交付。

Waymo开放青少年自动驾驶服务

7月8日,Waymo宣布在美国凤凰城推出面向14-17岁青少年的无人驾驶打车服务。用户需关联父母账户,支持行程共享,但需手动开启。Waymo目前拥有超1500辆自动驾驶车,周订单量25万次,Q1营收4.5亿美元,计划2025年拓展至迈阿密等地。

相较优步的自动通知家长模式,Waymo更侧重灵活性。受加州法规限制,该服务暂未在当地推出。尽管Waymo称其事故率低于人类驾驶员,但此前发生的宠物致死事件仍引发安全争议。

德国突破电池安全新技术

弗劳恩霍夫FEP研究所开发出金属-聚合物集流体卷对卷生产工艺,用聚合物薄膜替代传统金属箔,两侧镀微米级铜/铝层。该技术使集流体减重30%,成本降20%,并能在160℃时熔断,阻断热失控。

已通过针刺、过充测试,2025年或量产,市场规模预计超80亿欧元。宝马等车企考虑将其用于下一代电池,有望解决高能量密度电池的安全瓶颈。

北大破解质子电池快充密码

近日,北京大学潘锋团队在《Matter》发表研究,揭示水系电池中质子通过氢键跳跃传输(格罗特胡斯机制),实现毫秒级快充,理论速度超锂电数十倍。

该技术兼具高安全(水基电解质不燃)、低成本(无稀有金属)及潜在高能量密度(钒基电极容量达300mAh/g)。目前团队正推进产业化,有望3-5年内落地电动车及储能领域。宁德时代等企业已启动合作研发,或颠覆动力电池技术格局。

蜂巢能源再获海外电池大单

近日,蜂巢能源获smart磷酸铁锂短刀电池订单,产品将覆盖国内外市场。1-6月其海外出货量达5.13GWh,占比30%,主要客户为Stellantis和宝马MINI,累计供货超23万套电池包。

短刀叠片技术因能量密度高、适配性强获车企青睐,飞叠产线提升量产效率。2024年1-5月,蜂巢能源全球装车量10.5GWh,同比增110.1%,增速居全球前十之首。海外市场成其增长新引擎。

企业动态

Corporate Updates

日本SkyDrive获83亿融资

近日,日本eVTOL企业SkyDrive完成83亿日元(约3.8亿人民币)D轮前融资,由三菱日联银行领投,JR东日本、JR九州等11家机构跟投。资金将用于适航认证、测试基建及航线开发。

其原型机已通过关西世博会试飞,并获日本民航局认证框架支持。JR系铁路公司入局后,计划打造“空铁联运”网络,解决偏远地区交通瓶颈。SkyDrive目标2026年后商业化,成为日本空中交通关键参与者。

芯驰与国创深化芯片合作

7月7日,芯驰科技与国创中心在京深化合作,聚焦车规芯片国产化。国创中心以“4+2”业务架构提供芯片测试认证服务,芯驰科技芯片量产超百万片,覆盖90%国内车企。

双方将联合攻关技术标准,强化产业链协同。此前已在国家项目、域控开发等领域合作,未来计划拓展国际供应链。芯驰团队参观了国创中心实验室,其测试能力将支持下一代芯片研发。此次合作助推国产芯片参与全球竞争。

车联天下座舱域控出货破200万

7月9日,车联天下宣布其SA8155P平台AL-C1智能座舱域控累计出货超200万台,配套长城、比亚迪等车企80款车型,出口126国。数据显示,其2025年1-5月以7.4%市占率居行业第三。

新一代SA8255P平台AL-C2域控将于Q3量产,舱驾融合AL-A1产品Q4搭载北汽车型。6月与高通深化合作,将联合开发SA8397P/SA8797P高端平台。公司计划强化日欧美本地化能力,推进全球化战略。

西宁开建钙钛矿光伏基地

7月6日,西宁开发区宣布杭州众能光电钙钛矿光伏组件项目本月开工,总投资5亿元,规划200MW产能,预计2025年7月投产。

该项目填补青海高端光伏空白,其弱光发电优势适配高原气候,投产后年产值超10亿元。同期启动的矽珂锂电负极材料项目将协同形成“光伏-储能”产业链。

THE END

- 上一篇:任天堂发明了永动机

- 下一篇:岁阿姨家中用锤子打蛇被咬伤